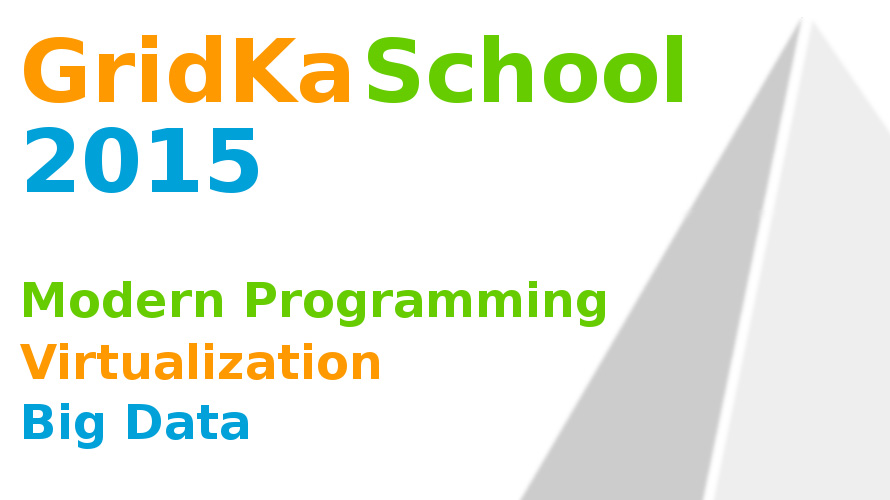

The International GridKa School 2019 is one of the leading summer schools for advanced computing techniques in Europe. The school provides a forum for scientists and technology leaders, experts, and novices to facilitate knowledge sharing and information exchange. The target audience is different groups such as graduate and PhD students, advanced users as well as IT administrators. GridKa School is hosted by Steinbuch Centre for Computing (SCC) of Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Workshops - Plenary Talks - Social Events

Hands-on sessions and workshops give participants an excellent and unique chance to gain practical experience on cutting edge technologies and tools.

Plenary talks presented by experts cover theoretical aspects of school topics and focus on innovative features of data science on modern architectures.

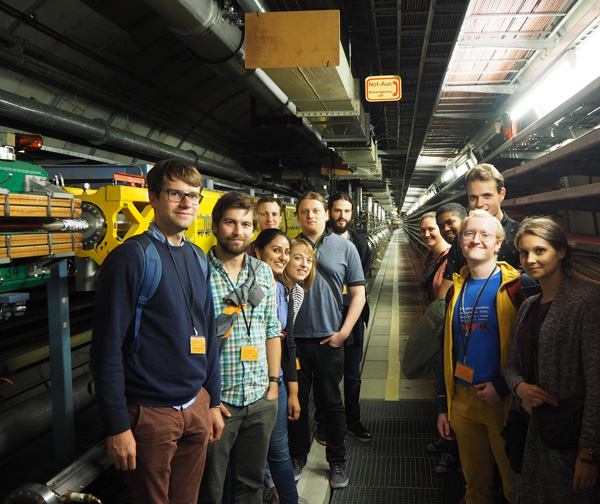

Two social events are important parts of the school. Participants improve their networking and have fun by getting in touch with interesting people in a relaxed atmosphere.

Topical Highlight

- State of the art programming and modern programming langueages

- Scalable and extensible computing infrastructure for scientific computing Machine Learning

PLEASE NOTE:

KSETA Fellows, who register for the GridKA school, have first to pay the fee and fill in a KSETA travel form. Send this together with a receipt (or in case of wire transfer a copy of your bank statement) to Ms. Lepold and the fee will be reimbursed.

Please visit our website for more details and https://indico.scc.kit.edu/event/460/ for the agenda and registration.

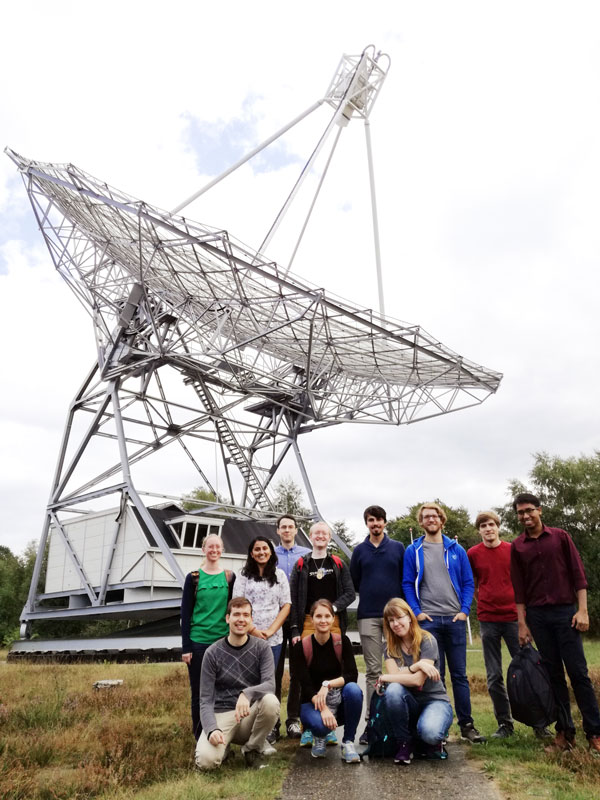

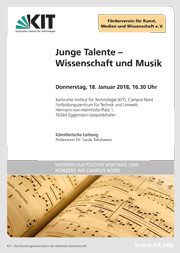

"Das KIT-Zentrum Elementarteilchen und Astroteilchenphysik stellt sich vor"

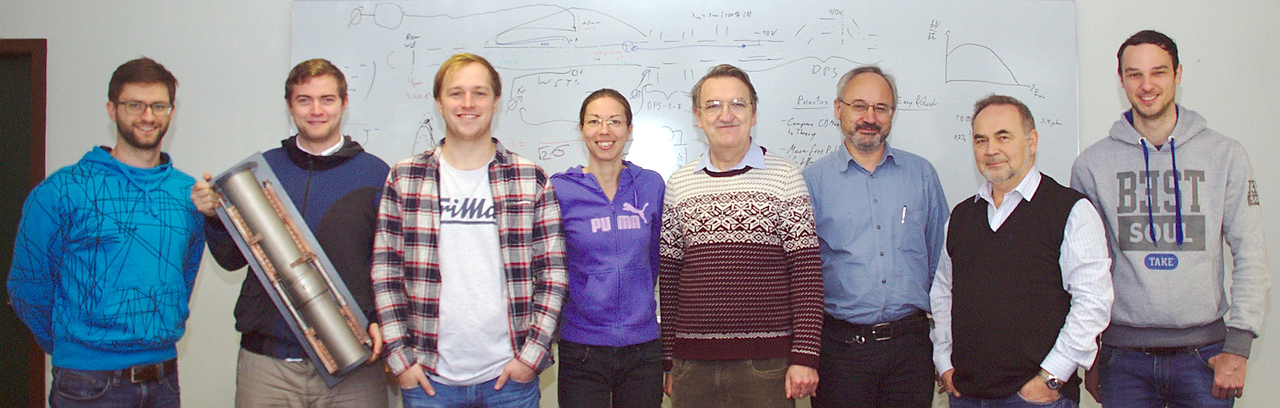

"Das KIT-Zentrum Elementarteilchen und Astroteilchenphysik stellt sich vor" "Neutrinos auf der Waagschale von KATRIN"

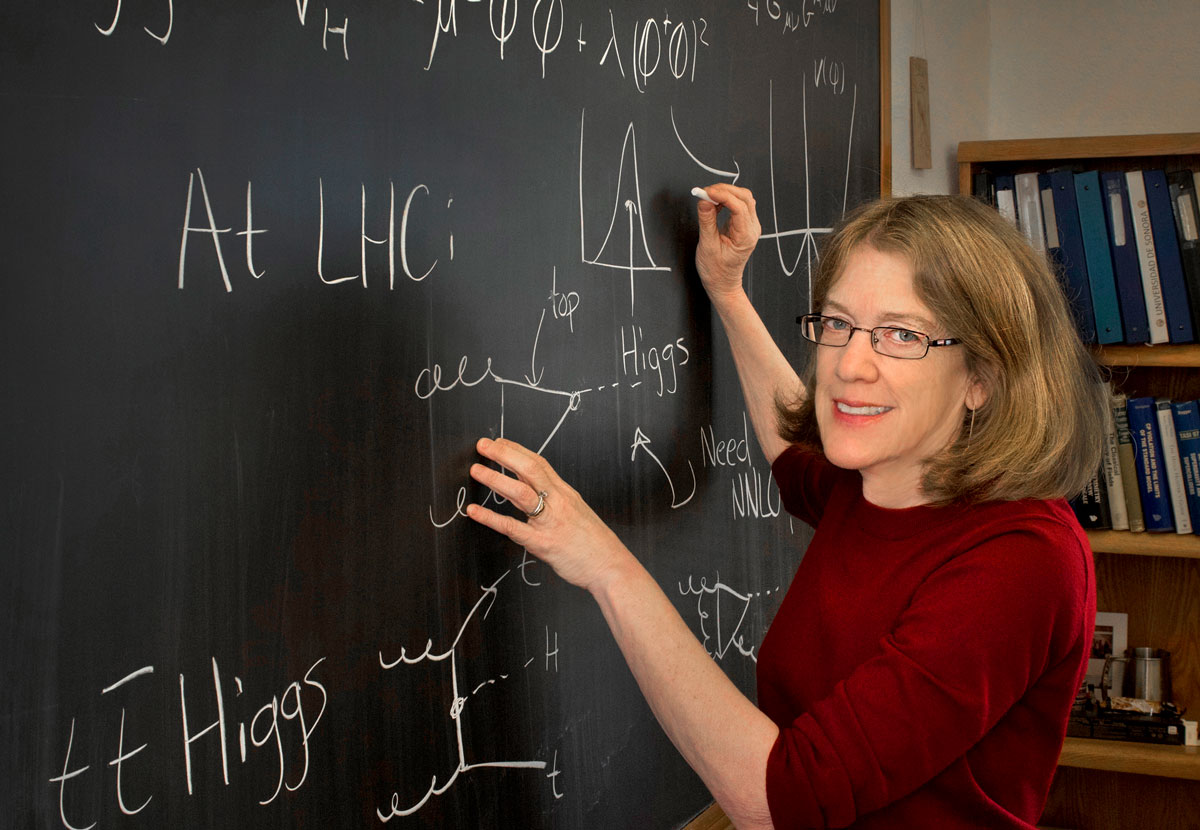

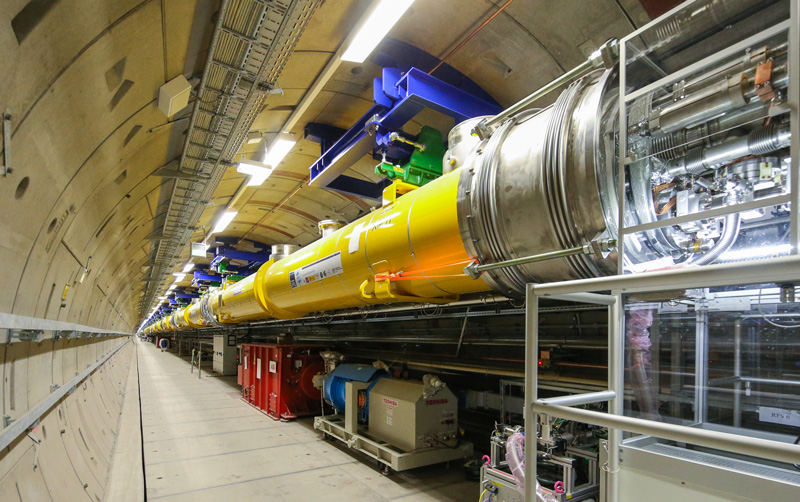

"Neutrinos auf der Waagschale von KATRIN" "Die Entdeckung des Higgs-Teilchens oder wie die Teilchen ihre Masse bekommen"

"Die Entdeckung des Higgs-Teilchens oder wie die Teilchen ihre Masse bekommen" "Wie durch Algorithmen aus der Elementarteilchenphysik zig Millionen eingespart werden"

"Wie durch Algorithmen aus der Elementarteilchenphysik zig Millionen eingespart werden"